Namen, Orte und Biografien suchen

Bereits verlegte Stolpersteine

Suche

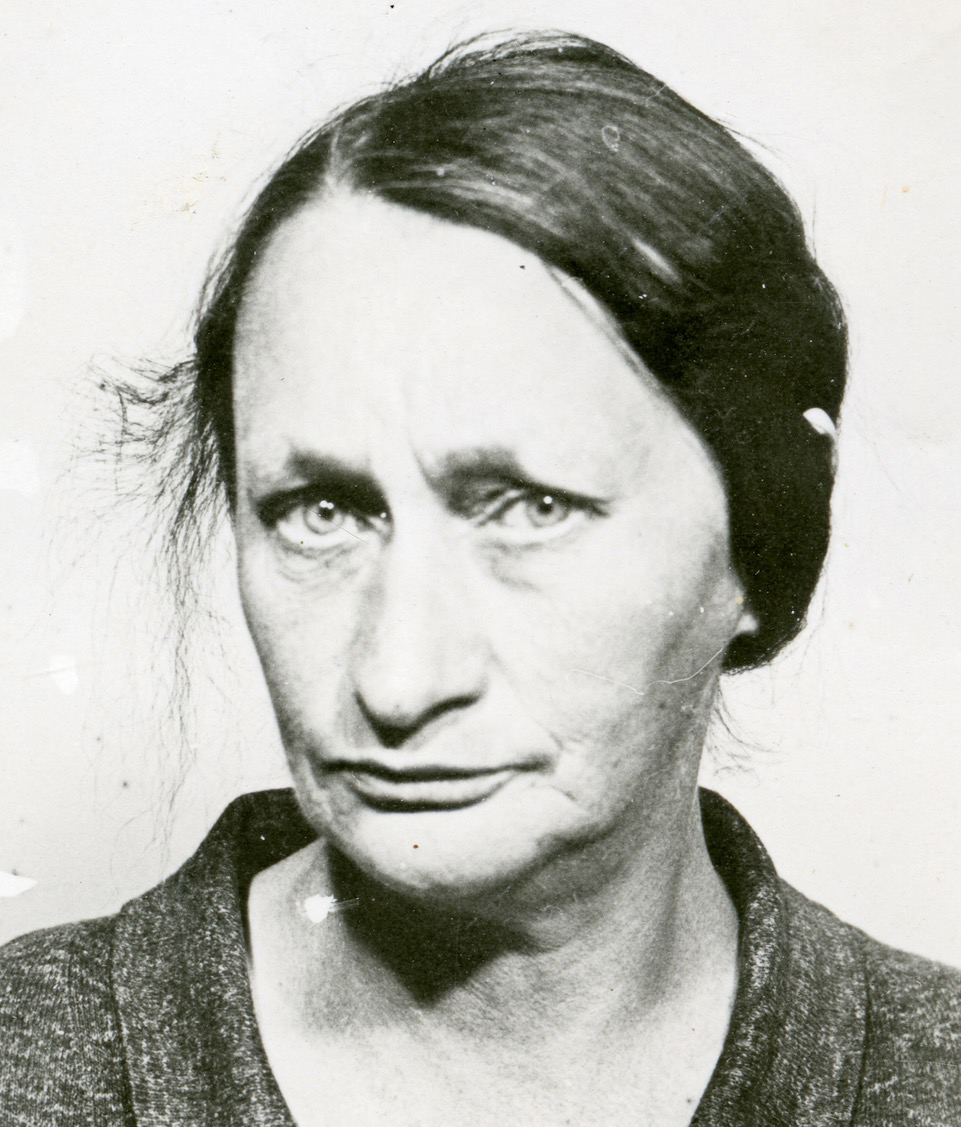

Clara Fritsche (geborene Rudolph) * 1880

Borgesch 4 (Hamburg-Mitte, St. Georg)

HIER WOHNTE

CLARA FRITSCHE

GEB. RUDOLPH

JG. 1880

EINGEWIESEN 1935

ALSTERDORFER ANSTALTEN

´VERLEGT‘ 16.8.1943

HEILANSTALT

AM STEINHOF / WIEN

TOT 28.10.1945

Clara Fritsche, geb. Rudolph, geb. am 10.8.1880 in Hannover, aufgenommen in den damaligen "Alsterdorfer Anstalten" (heute Evangelische Stiftung Alsterdorf) am 30.7.1935, abtransportiert am 16.8.1943 nach Wien in die "Wagner von Jauregg-Heil- und Pflegeanstalt der Stadt Wien" (auch bekannt als Anstalt "Am Steinhof"), dort gestorben am 28.10.1945

Borgesch 4

Clara Sofie Minna Luise (Rufname Clara) Fritsche kam am 10. August 1880 in Hannover als Tochter des Schneidermeisters Heinrich Rudolph und seiner Ehefrau Therese, geborene Luksch, zur Welt. Über ihre Kindheit, Schulzeit oder Ausbildung wissen wir nichts.

Am 9. Oktober 1900 heiratete sie in Hannover den Kellner Wilhelm Otto Fritsche, geboren am 21. März 1875 in Nebra an der Unstrut. Ihr erstes Kind, Hans Heinrich Fritz Otto, geboren am 10. Februar 1901 in Hannover, soll nur etwa sechs Monate gelebt haben.

Bald darauf verlegte das Ehepaar Fritsche seinen Wohnsitz nach Hamburg. Sein zweites Kind, Willy Franz Otto, wurde am 15. April 1903 in der Baumeisterstraße 17 im Stadtteil St. Georg geboren. Am 10. Februar 1905 folgte Walther Curt Bernhard, der in der heute nicht mehr bestehenden Kleinen Bäckerstraße 26 in der Hamburger Altstadt zur Welt kam.

Aus ihrer Patientenakte geht hervor, dass Clara Fritsche später noch drei Schwangerschaften mit "Umschlägen" beendete, also abtrieb. Es finden sich keine Hinweise auf Folgen dieser wahrscheinlich auch psychisch belastenden Ereignisse.

Von 1920 bis 1928 war Familie Fritsche im Hamburger Adressbuch unter der Straße Borgesch 4/5 in St. Georg verzeichnet. Wilhelm Fritsche war ab 1923 als Nachtportier im Palasthotel am Neuen Jungfernstieg angestellt.

Nach schweren Konflikten zwischen den Eheleuten kam es am 1. Oktober 1923 zur ersten Aufnahme von Clara Fritsche in der Staatskrankenanstalt Friedrichsberg. Sie hatte ihren Ehemann heftig beschimpft und zuvor gegenüber der Polizei seine Entfernung aus der gemeinsamen Wohnung verlangt. In einem 24-seitigen Brief voller Wahnvorstellungen über angeblich noch lebende, tatsächlich jedoch seit langem verstorbene Angehörige, mit denen sie im Gedankenaustausch stünde, äußerte sie, dass sie unter einer angeblich unehelichen Geburt leide.

In der Staatskrankenanstalt Friedrichsberg wiederholte Clara Fritsche ihre bereits geäußerten Wahnvorstellungen. Auf Drängen ihres Mannes und mit Zustimmung eines Arztes wurde sie am 9. Oktober 1923 als gebessert entlassen.

Im April 1925 erschien Clara Fritsche im Staatskrankenhaus Friedrichsberg und forderte die Aufnahme ihres seit Anfang 1925 von ihr geschiedenen Mannes, da dieser geisteskrank sei.

Kurz darauf wurde Clara Fritsche kurzzeitig wegen "Verfolgungswahn" im Hafenkrankenhaus aufgenommen. In der Staatskrankenanstalt Friedrichsberg beurteilte der Arzt, Privatdozent Hermann Josephi, Clara Fritsche Ende 1926 als anstaltsbedürftig, da sie als gemeingefährlich anzusehen sei. Sie leide an Wahnideen und fühle sich zeitweise belästigt und verfolgt. Sein zusammenfassendes Urteil lautete: "Typischer Fall von Dementia paranoides, von Jugendirresein mit Verfolgungsideen". Clara Fritsches Zustand blieb in den Jahren danach unverändert. Sie wurde als unfähig beurteilt, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Zudem wurde sie als gemeingefährlich angesehen, weil sie verschiedene Leute auf schwerste Weise beleidigt und ihren Ehemann derart zur Verzweiflung getrieben haben soll, dass er sich und sie habe erschießen wollen. Sie soll glühende Asche vor die Tür einer Nachbarin gestreut und gegenüber der Polizei gedroht haben, ihren ehemaligen Ehemann und dessen Bekannte zu erschießen. Als weitere Quelle der Gefährdung anderer wurde angesehen, dass sie eine Bekannte aus der Nachbarschaft als ihre angebliche Schwester und einen Mann aus der Nachbarschaft als ihren Sohn betrachtete.

Es wurde empfohlen, Clara Fritsche gemäß der damaligen Bestimmung des § 6 BGB zu entmündigen und einen Vormund zu bestellen, der ihre Angelegenheiten besorgen und ihren Aufenthaltsort bestimmen solle. Dies geschah mit Wirkung vom 19. Oktober 1925.

Ungeachtet der früheren schweren Belastungen durch seine Ehefrau hielt Wilhelm Fritsche auch nach der Scheidung gelegentlich Kontakt zu ihr. Er hatte inzwischen eine Unterkunft in der Rostocker Straße 70 ebenfalls in St. Georg gefunden.

Da in den Folgejahren keine Besserung erwartet wurde, wurde Clara Fritsche am 30. Juli 1935 mit der Diagnose "Dementia paranoides" in die damaligen "Alsterdorfer Anstalten" (heute Evangelische Stiftung Alsterdorf) verlegt. ("Dementia paranoides" ist eine veraltete Bezeichnung, für eine Form von Demenz, die sich durch ausgeprägte Wahnvorstellungen und Misstrauen auszeichnet.)

Dort wurde Clara Fritsche zunächst als "sehr still und ruhig sowie selbständig in der Körperpflege" wahrgenommen. Sie wollte gern Magazinverwalterin werden und wurde mit Näharbeiten und Wäschelegen beschäftigt, was sie fleißig und genau erledigte. Wenn man sie daran hinderte, ihre Mahlzeiten mit den angeblich aus Friedrichsberg mitgebrachten phantasierten Vögeln zu teilen, erregte sie sich heftig.

Berichte aus den folgenden Jahren ähnelten den bisherigen. Clara Fritsche war in der Körperpflege selbstständig und hielt auch ihre Kleidung gut in Ordnung. Näh- und Stopfarbeiten erledigte sie fleißig und zuverlässig. Sie verwechselte die Personen in ihrer Umgebung und brachte sie mit ihrer Familie in Verbindung. Zeitweise war sie erregt und wurde tätlich gegenüber Mitpatientinnen.

Am 16. August 1943 vermerkte der Anstaltsarzt, SA-Mitglied Gerhard Keyenberg, in Clara Fritsches Krankenakte: "Wegen schwerer Beschädigung der Anstalten durch Fliegerangriff verlegt nach Wien. Dr. Kreyenberg".

Durch die schweren Luftangriffe auf Hamburg Ende Juli/Anfang August 1943 ("Operation Gomorrha") erlitten auch die Alsterdorfer Anstalten Bombenschäden. Der Anstaltsleiter, SA-Mitglied Pastor Friedrich Lensch, nutzte die Gelegenheit, um sich mit Zustimmung der Gesundheitsbehörde eines Teils der Bewohnerinnen und Bewohner, die als "arbeitsschwach, pflegeaufwendig oder als besonders schwierig" galten, durch Abtransporte in andere Heil- und Pflegeanstalten zu entledigen. Mit einem dieser Transporte wurden am 16. August 1943 228 Frauen und Mädchen aus Alsterdorf sowie 72 Mädchen und Frauen aus der Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn in die "Wagner von Jauregg-Heil- und Pflegeanstalt der Stadt Wien" (auch bekannt als Anstalt "Am Steinhof") in Wien "verlegt". Unter ihnen befand sich Clara Fritsche.

Bei ihrer Aufnahme in der Wiener Anstalt soll sie "ruhig und zufrieden" gewirkt haben. Sie hielt sich nicht für geisteskrank und wusste nicht, dass sie sich in einer psychiatrischen Anstalt befand. Sie berichtete von Stimmen, die ihr nach ihrem Vermögen und ihrem Verdienst trachteten. Auch im weiteren Verlauf des Jahres 1943 galt sie als "ruhig, rein, orientiert". In einer Mitteilung vom September an den Polizeipräsidenten von Hamburg hieß es, sie befinde sich "im Endstadium des Verfolgungswahns". Eine Entlassung sei nicht möglich, da die Kranke nicht sich selbst überlassen werden könne und es keine geeignete Aufsicht gäbe.

Laut Krankenakte kam es im April 1944 zu einem Schwächeanfall. Clara Fritsche soll nur wenig Nahrung zu sich genommen und Bettruhe benötigt haben. Nachdem sie sich wieder erholt hatte, hieß es, sie sei ruhig, verträglich und geordnet, jedoch ohne Beschäftigung. Demgegenüber wurde in einem weiteren Bericht an den Polizeipräsidenten Hamburg vom November mitgeteilt, dass Clara Fritsche durch die Abwehr vermeintlicher Angriffe aus ihrer Umgebung lästig und gefährlich werde. Sie sei "derzeit noch anstaltsbedürftig".

Im Jahr 1945 wurde zunächst wieder wie in den Vorjahren über Clara Fritsche berichtet. Inzwischen war sie stark abgemagert. Ihr Gewicht war von etwa 37 kg bei ihrer Aufnahme in Wien auf 35,5 kg im Juli und auf 29 kg im September zurückgegangen.

Am 20. Oktober 1945 wurde über Durchfälle und einen "zusehends körperlichen Verfall” berichtet. Clara Fritsche starb am 28. Oktober 1945, als Sterbeursache wurde "Paranoia, Enterocolitis, Inanition" vermerkt.

(Inanition bezeichnet Abmagerung auf unter 80% des Normalgewichts verbunden mit völliger Entkräftung und Erschöpfung als Folge unzureichender Ernährung oder bei auszehrenden Krankheiten.)

Während der ersten Phase der NS-"Euthanasie" vom Oktober 1939 bis August 1941 war die Anstalt in Wien Zwischenanstalt für die Tötungsanstalt Hartheim bei Linz. Nach dem offiziellen Ende der Morde in den Tötungsanstalten wurde in den bisherigen Zwischenanstalten, also auch in der Wiener Anstalt, massenhaft weitergemordet: durch Überdosierung von Medikamenten, durch Nichtbehandlung von Krankheiten und vor allem durch Nahrungsentzug.

Bis Ende 1945 kamen von den 300 Mädchen und Frauen aus Hamburg 257 ums Leben, davon 196 aus Alsterdorf.

Stand: Oktober 2025

© Ingo Wille

Quellen: Adressbuch Hamburg (mehrere Jahrgänge); StaH 332-5 Standesämter 13920 Geburtsregister Nr. 758/1903 (Willy Franz Otto Fritsche), 14430 Geburtsregister Nr. 3/1905 (Walther Curt Bernhard Fritsche); Standesamt Hannover Geburtsregister Nr. 2746/1880 (Clara Sofie Minna Luise Rudolph), (Heiratsregister Nr. 1560/1900 (Wilhelm Otto Fritsche/Clara Sofie Minna Luise Rudolph). Evangelische Stiftung Alsterdorf Archiv, Sonderakte V 349 (Clara Fritsche). Michael Wunder, Ingrid Genkel, Harald Jenner, Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr – Die Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus, Stuttgart 2016, S. 331-371. Peter von Rönn, Der Transport nach Wien, in: Peter von Rönn u.a., Wege in den Tod, Hamburgs Anstalt Langenhorn und die Euthanasie in der Zeit des Nationalsozialismus, Hamburg 1993, S. 425-467. Peter Schwarz, Die Heil- und Pflegeanstalt Wien-Steinhof im Ersten und Zweiten Weltkrieg, in: Markus Rachbauer, Florian Schwanninger (Hg.), Krieg und Psychiatrie, Lebensbedingungen und Sterblichkeit in österreichischen Heil- und Pflegeanstalten im Ersten und Zweiten Weltkrieg, Innsbruck/Wien 2022.